三条市立大で初めてのシーズピッチカンファレンス 地域連携を目指し多彩な研究シーズを地元企業にアピール (2025.9.2)

三条市立大学(アハメド・シャハリアル学長、新潟県三条市)は1日、地域の企業や関係機関に研究成果や技術シーズをわかりやすく伝えする展示イベント「シーズピッチカンファレンス」を初めて開いた。7人の大学教員が発表し、地元のものづくり企業を中心に約50人が参加して自社に生かせる技術はないかと熱心に聴き入った。

江面篤志教授(アドバンスド加工研究室)

シーズピッチとは、研究機関や大学がもつ事業化されていない「研究シーズ(種)」や「技術シーズ」の内容や可能性をアピールするプレゼンテーション(ピッチ)のこと。大学が研究シーズを外部に紹介する「シーズピッチカンファレンス」は近年、一般的になっている。

大学の研究成果といえば論文発表だったが、社会実装やイノベーション創出の重要性が高まるにつれて、その成果を積極的に外部にアピールする場としてシーズピッチが盛んになっている。

県内の大学ではほとんど行われていないが、三条市立大学では開学から5年目にして初開催。経済産業省関東経済産業局地域経済部・室住敬寛次長が「新たなビジネスチャンスを生む産学連携の魅力」をテーマに基調講演のあと、7人がそれぞれの研究分野をテーマにシーズピッチを行った。

そのあと学生ホールで教員と参加者がトークセッションで交流し、研究設備の公開も行った。

シーズピッチの1人の持ち時間を4分間と設定した。これはシャハリアル学長のアイデア。エレベーターに乗っているような短時間でもビジネスアイデアなどを相手に伝えるプレゼンテーション手法「エレベーターピッチ」を参考にした。

聞いている人は聞き足りず、話している人は話し足りずで、互いに情報を共有したくなる4分間という考え抜いた中途半端な時間設定だ。ねらい通りにほとんど参加者がトークセッションに残り、活発に教員に話を聞いていた。

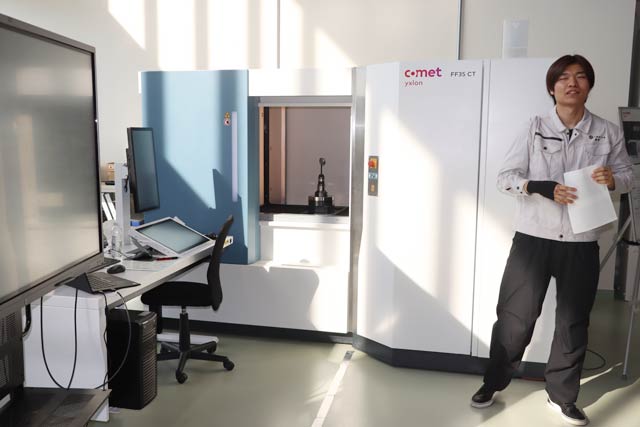

国内ではほとんど導入されていない2つのX線管を備えた最新鋭の高分解能のX線CTシステムを見学したり、それでスキャンして3Dプリンタで製作したものと光スキャナーでスキャンしたものの精度の違いを手に取って比べたりしていた。

すでに企業を共同で研究が進んでいるプロジェクトもあり、「すごく参考になった」と仕事に生かす糸口を見つけたり、刺激を受けたりと、充実した時間になっていた。

シャハリアル学長は毎年、できれば年2回ほどシーズンピッチカンファレンスを続けたいと言い、企業側が学生にアピールするような交流の場も設けることができればとイメージを膨らませていた。各教員のシーズピッチの概要は次の通り。

稲川直裕 教授(メカトロニクス応用研究室)

テーマ:農業被害対策と防災観測の共通技術

稲川教授は、大分での前職時代に取り組んだ「イノシシ捕獲用箱罠へのセンサー設置」から研究紹介を始めた。箱わなにセンサーを取り付け、獣がかかると即時に通知される仕組みを開発。自治体や地元コミュニティーからの「現場で困っている」声を受け、ニーズ起点で研究が進んできたと強調した。

このシステムは農業被害対策だけにとどまらず、防災分野への応用が可能だと説明する。例えば中小河川で頻発する洪水。県が設置した水位センサーは必ずしも実際の発生地点に一致せず、洪水が下流ではなく中流・上流で突然、起こるケースもあった。

2年にわたる調査の結果、ダムの越水が直接の原因と判明。稲川教授はダム底にセンサーを設置し、越水の瞬間をリアルタイムに把握できるシステムへと拡張した。

「農業用に開発したセンサー技術が、災害観測にそのまま転用できる。電波が届きにくい山間でも携帯通信で運用可能だった」とし、今後は地域防災の現場に技術を還元したいと語った。

江面篤志 教授(アドバンスド加工研究室)

テーマ:レーザーを用いた金属製品の表面(サーフェス)・内部(バルク)の高付加価値化

江面教授は「レーザーを使って金属に新しい価値を与える」研究を披露した。従来の溶接やプレスに代わり、レーザー加工や金属3Dプリンターを駆使することで、これまで不可能だった複雑形状や機能性を実現できると強調する。

表面(サーフェス)への応用では、レーザーを用いてチタン表面に銀を付与し、抗菌・殺菌機能をもたせる研究成果を紹介。微細な凹凸を与えるテクスチャーリング技術により、摩擦摩耗を低減し、撥水(はっすい)構造を実現する事例を示した。

内部(バルク)への応用では、金属粉末をレーザーで溶融・積層する金属3Dプリンターを活用。空洞や複雑形状を持つ構造物を造形でき、従来の加工法では不可能だった製品開発が可能になる。

「レーザー加工はすでに溶接やフォーミングの分野で実用段階に入っている。次の時代は、表面と内部の両面で付加価値をどう加えるかだ」と語り、研究室でのデモや機器公開に見学を呼びかけた。

加藤綾子 教授(医療生体工学研究室)

テーマ:非接触計測とAI

加藤教授は「非接触計測」をキーワードに、医療から産業まで広がる応用の可能性を語った。

まず瞳孔計測の事例を紹介。可視光では黒目と虹彩の境界が不明瞭だが、近赤外光を用いると瞳孔を明確に識別できる。これにより、わずかな瞳孔の揺らぎをマイクロメートル単位で検出できる。人から1m離れた位置からの計測も可能で、新生児集中治療室など非接触が求められる現場に役立つと説明した。

カメラ映像から脈拍や呼吸を解析する研究も紹介した。皮膚表面のわずかな色変化を信号処理し、バイタルデータを抽出する。現在は病院で新生児のモニタリング実験が進んでいる。

医療以外にも応用範囲は広い。病院食の摂取量自動判定、歯垢(しこう)の可視化、異物検出や外観検査、GPSやドローンと組み合わせた農作物の成長把握など、ものづくり現場にもつながると強調。「一見、医療と縁がない企業でも、計測・自動化・省力化という共通課題に応用可能」と呼びかけた。

倉橋和弘 准教授(企業戦略研究室)

テーマ:イノベーションを生み出す組織づくり

倉橋准教授は「イノベーションと組織風土」の関係に焦点を当てた。自身がビジネスの第一線で取り組んできた経験を交えて、社会ネットワーク論を用いた分析を紹介した。

「改善活動は暗黙知の共有が必要なため、内に閉じた組織が得意。逆に斬新なアイデアは外に開いた組織が得意」と整理し、組織の在り方が成果の方向性を決めると解説した。

事例として、大学駅伝での原監督の改革を引用。規律の緩んだ組織を立て直し、5年で箱根駅伝出場、11年で総合優勝を果たしたことを示し「人材だけでは成果は出ない。組織風土こそが土壌であり、イノベーションの条件」と強調した。

また、産業集積の研究においても、企業同士や人間関係を点と線で可視化し、行列として分析できる利点を紹介。来場者には簡易的な組織診断テストを案内し、実務に役立つ視点を提供した。

塚本健夫 教授(応用材料工学研究室)

テーマ:X線を用いたリバースエンジニアリング、設計値比較および欠陥解析の紹介

塚本教授は、三条市が導入した世界トップレベルのX線CT装置を活用した研究を発表した。実物をスキャンし、3Dデータを生成、そのまま3Dプリンターで造形できる仕組みを紹介した。

実例として、自動車部品のターボインペラをX線CTでスキャン。光学スキャナでは再現できなかった内部構造が、CTでは高精度に把握できた。さらに、内部に残った空洞も検出され「もし実用されれば危険な欠陥部品となる」ことが判明したと語った。

この技術は設計比較や欠陥解析、品質管理にも応用可能。特に古い部品で図面が残っていない場合でも、CTでデジタル化し、リバースエンジニアリングによって新たに再生できる利点を強調した。

「少子化で生産性向上が必須となるなか、設計から検査まで無駄のないものづくりが求められている。CTはその切り札になる」と述べ、設備見学を呼びかけた。

野口祐智 助教(ICTエンジニアリング研究室)

テーマ:無料クラウドサービスを活用した業務支援システムの紹介(スマホ、QRコード、バーコード、NFCカードの活用)

野口助教は「ICT」というやや古い言葉をあえて用い、データ収集の重要性を強調した。大企業で普及しているシステムを、中小企業でも安価に導入できる仕組みを研究しているという。

具体例として、スマートフォンやQRコード、バーコード、RFID、音声認識を活用し、営業活動の記録や工程・勤怠管理を自動化する方法を提示。例えば営業担当者が打ち合わせ内容をスマホに話しかけるだけで、Googleスプレッドシートに記録が残るシステムを紹介した。

さらに、ブロック型プログラミングとGoogle連携を活用し、QRコードを読み込むと自動でスプレッドシートに入力される仕組みをデモ。「導入コストは数千円から可能。産業集積地・燕三条の中小企業でもすぐに活用できる」と訴えた。

若木 志郎 助教(ソフトマター工学研究室)

テーマ:やわらかいものの評価技術(レオロジー)

若木助教は「レオロジー」という耳慣れない学問を紹介した。これは食品・化粧品・血液など「柔らかい物質」の流れや変形を科学的に解明する分野だと説明した。

水と水飴を例に取り、見た目は透明でも流れ方が大きく異なることを示し、粘性(どろどろ度)、弾性(力を加えた後に戻る性質)、降伏(ある力を超えないと変形しない性質)の3要素で物質の特性を定量化できると解説した。

例えばマヨネーズは小さな力では形を保持するが、一定以上の力で一気に流れ出す。この特性を理解すれば、食品や建材、化粧品などの製造・輸送・使用に応用できる。

「世の中の多くはソフトマターで成り立っている。高性能装置を備えた本学での解析が、産業に直結する」と語り、共同研究への参加を呼びかけた。

三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com